Die weniger Goldenen Zwanziger

Georg Finks Roman „Mich hungert“ wieder entdeckt

Man kann sich dieser Geschichte nicht entziehen. Auch wenn man anfangs meint, dieses von einem übergroßen Pathos diktierte Buch alsbald beiseite zu legen, frisst man sich doch immer mehr hinein in das breit ausgemalte proletarische Elend im Großstadtmoloch Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

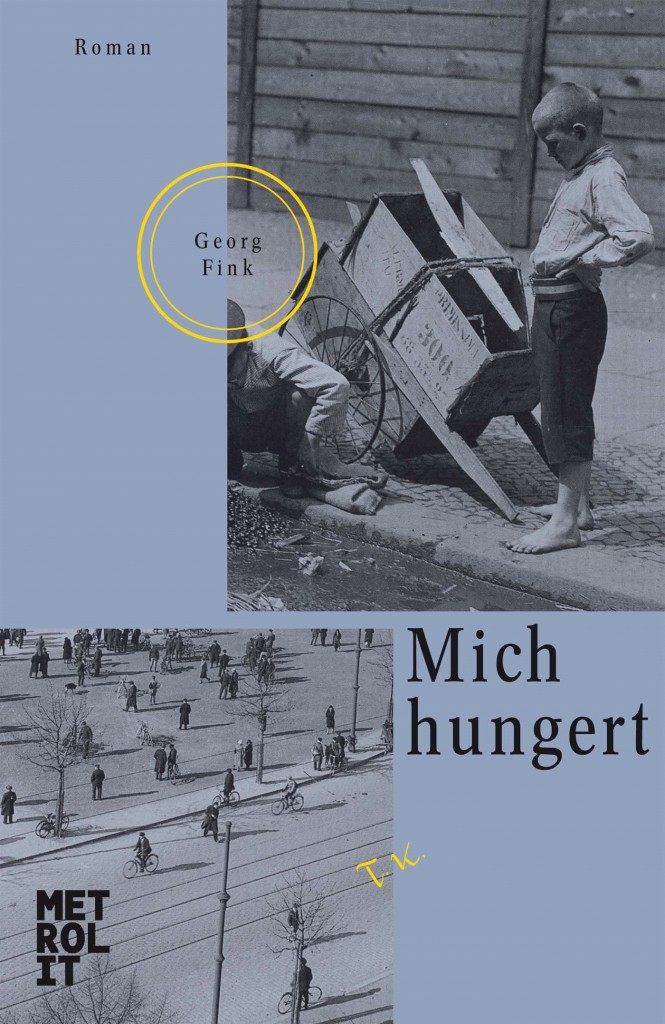

Mit der Wiederauflage des 1929 erstmals erschienenen Romans „Mich hungert“ von Georg Fink folgt der zu Aufbau gehörende Metrolit Verlag seiner Linie, verschollenen oder vergessenen Büchern einen neuerlichen literarischen Auftritt zu verpassen. Nach den sehr lesenswerten „Blutsbrüdern“ von Ernst Haffner legt Entdecker Peter Graf jetzt mit „Mich hungert“ nach und hat damit wieder einen zumindest interessanten Griff getan.

Berliner Kindheit

Berliner Kindheit

Im Mittelpunkt steht das Kind Theodor, genannt Teddy, König; das heißt, der 25-jährige Buchhalter eines kleinen Betriebes im „Roten Wedding“, dem Berliner Arbeiterbezirk, erzählt seine Kindheit. Aber rosig schimmert da gar nichts. Die Mutter des Jungen, Perdita, eine jüdische Müllerstochter aus Schlesien mit der sicheren Aussicht auf ein üppiges väterliches Erbe, gibt allen in Frage kommenden, von den Eltern ausgesuchten Ehekandidaten einen Korb. Sie, die keine Schönheit ist, wählt stattdessen den Tagelöhner und Taugenichts Georg König, das Urbild eines herrlich-germanischen Kraftkerls. Was folgt: Bruch mit den Eltern, Eheschließung mit dem Loser, Enterbung, Untertauchen im wüsten Berlin, Verlust jeden familiären, materiellen und auch religiösen Halts. Die Zukunft sieht finster aus.

Drei Kinder werden geboren: Teddy, der Älteste, es folgen ein Mädchen und ein weiterer Junge. Der soziale Abstieg ist unaufhaltsam. Die Mutter schuftet als Wäscherin, doch von den verdienten Groschen bleibt so gut wie nichts. Der schöne Vater säuft, hurt, stiehlt, schlägt und schickt den vierjährigen Teddy zum Betteln auf die Straße. „Mich hungert“ steht auf dem Schild, das um seinen Hals hängt. Hier setzt die Erinnerung des Ich-Erzählers ein.

Es ist ein trauriger Lebensanfang. Armut, Schmutz und Krankheit, und wenn es die eng-innige Beziehung zur Mutter nicht gäbe, nicht den Schutz, den sich beide bis zum frühen Tod der Vierzigjährigen gegenseitig gewähren, dann wäre dies auch eine Kindheit ohne jegliche Liebe. Eine Kindheit, in der man nie Kind ist, in der man allen Abschaum bereits gesehen hat.

Seelengröße und Schönheit

Dass er jüdisch ist, wüsste Teddy gar nicht, wenn er nicht in seinem proletarischen Umfeld eine Ausnahme wäre und die Kinder ihn nicht hin und wieder damit aufzögen. Dennoch erfährt der extrakluge und hochbegabte Junge in der Schule alle Förderung. Er wird in eine humanistische, aufgeklärte, tolerante Fabrikantenfamilie vermittelt, um dort mit dem gleichaltrigen Sohn zu lernen und tagsüber auch zu leben, Musik zu hören, sich Sprachen und Literatur anzueignen, Seelengröße und Schönheit zu erfahren. Eine andere, verlockende, ihm plötzlich offen stehende Welt.

Der Junge widersteht ihr, will sich nicht von der Mutter, nicht von den kleineren Geschwistern entfernen und nicht von dem Morast, in dem sie hausen. Das wäre Verrat. Und so lässt der Autor seinen jugendlichen Protagonisten zwischen den Welten balancieren, zwischen den sozialen Abgründen, die sich auftun sowohl im kaiserlichen Berlin als auch in der Metropole der Revolution nach dem Ersten Weltkrieg. Der einzige Unterschied: Jetzt fallen im Überlebenskampf die kriminellen Karrieren von Teddys Geschwistern etwas großspuriger und glänzender aus als zehn Jahre früher die des verkommenen, armseligen Vaters. Teddy selbst, der unglückliche junge Held des Romans, versagt sich jeden Glücksversuch, der Hunger bleibt ungestillt, der Hunger nach Liebe und die Sehnsucht nach derMutter.

Sehnsucht nach der Mutter

Das alles geht bei diesem Autor, der sich hier Georg Fink nennt, in Wahrheit aber der Schriftsteller Kurt Münzer (1879 – 1944) ist, nicht ohne Schwulst ab, nicht ohne das expressionistische Oh-Mensch-Gehabe und schon gar nicht ohne die allzu gefühlige Mütterverklärung. Er will auch gar zu viel in dieser Geschichte unterbringen: die soziale Not, die er mit einem faszinierenden und erschreckenden Realismus schildert; darüber hinaus sein religiös-jüdisches Anliegen, über das er ein Jahr nach Erscheinen anlässlich einer Besprechung seines eigenen Werkes in der „Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung“ referiert. Und als dritter Punkt kommt die verkappte Homosexualität hinzu, die er 1929 nicht wagt, offen auszumalen, sondern mit verquast-kitschigen Gefühls-Andeutungen literarisch vernebelt.

Was dennoch bleibt, ist das ungeschönte, klare, harte Bild jener Epoche, die allgemein als glückliche Kaiser- und Friedenszeit sowie als die Goldenen Zwanziger Jahre berühmt ist. Georg Finks „Mich hungert“ setzt dagegen und zeigt herzergreifend und dennoch sachlich-nüchtern ein Leben in Armut wie es heute in Deutschland unvorstellbar ist. Wie es in Wahrheit aber doch einmal war. Das macht diesen Roman so kostbar.

Georg Fink: „Mich hungert“. Metrolit Verlag, Berlin, 300 Seiten; 19,99 Euro.